[Hardware]

Computer: MacBookPro

Mixer/Audio/MIDI Interface: Yamaha n12

Synthesizer: NordWave, NordRack2x, Access Virus TI Snow

Monitor: Fostex NF-1A

Recorder: Korg MR-2, Zoom H2n

etc.

[Software]

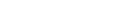

Steinberg Cubase 5 & 7

Cycling '74 Max 6

Native Instruments Komplete 9

U&I Software Metasynth 5

etc.

機材面で特筆する点はありませんが、DAW中心の制作においてDAW(Cubase)の操作性や習熟度は音楽性にも関わる要素なので、DAW周りの環境作りは常に心がけています。操作性・視認性の良さから依然からCubase5をメインにしており、Cubase7はVocal編集時のみ使っています。作業に集中している時はなるべくキーとマウスから手を離したくないのでMIDIコントローラーの類は一切使わなくなりましたが、Griffin Technology PowerMateは1ノブで大量の機能を制御出来るので非常に気に入っています。Vocal以外は楽器からフィールドレコーディングまで全て自作マイクを使用していますが、録音対象によってPCMレコーダーとDSDレコーダーを使い分けています。NordRack2xはソフトウェアでは代替出来ない不可欠なシンセサイザーで、現在二台目です。

経験としては、対象音の鋭いアタックやザラついた質感を捉えるにはPCMのほうが向いていて、残響や音とも言えない温度感、空気の揺らぎ、気配のようなものを捉えるにはDSDが圧倒的だと思います。勿論、DSDではアタックを上手く録れない訳ではなく、空間的な要素がより主張する印象を持っています。

雪原においては、雪片が当たる音、風、雪解け、踏みしめる音や落雪など色々ありますが、雪面を撫でる風の柔らかさや静寂を録りたければDSDを用い、荒涼さや雪片の粒立ちを録りたければPCMを用います。もっとも、方式以前に機種の特性も影響しているのかもしれませんが。

テクノ、とりわけエクスペリメンタル・テクノやジャパニーズ・テクノと呼ばれた音楽に十代から憧れていて、音楽制作を始めるきっかけでもありましたが本当に自分らしい音を出すには至りませんでした。

'00年に進学のため上京したのですが、結局のところ僕はいつまでも青森人で、都市の音楽への憧れを抱いたまま暮らしていた。それを'08年暮れのあるライブに出演した時に気付いてしまい大いに挫折をしたのですが、やっぱりやりたい事は音楽だったので、いったん過去に作った曲や評価を忘れて自分に出来る事だけ、なるべく小さな音楽から始める事にしました。ピアノとヴァイオリンが弾けるし、フィールドレコーディングならすぐ出来るし、DAWの作法も一から見直してといった具合に。

そうしてハードウェアベースからDAWベースに移行したのが'09年、即ちテクノからエレクトロニカへの転換があり、初期実験の一環としてマイク録音した音のプロセッシングを主体とする制作を始めました。その年の冬に青森の雪原で録音を行ったのですが、その時の録音はとても印象的でした。

猛烈な吹雪の中で一切の音が遮断され、景色もホワイトアウトした空間では五感そのものが全てになり、同時に体温が下がってゆくのを感じながら、自分の中に灯のような、魂のようなものが存在するのがはっきり分かる。そんな体験もあってから、その時の心象の遷移を表現した、外面は冷たく内面は感情的といった音楽へ向かうようになったと思います。

また雪が積もると吸音して周辺がしんしんと静まり返るのが分かりますが、幼少期からそのサウンドスケープが聴覚に染み付いているのを再認識するきっかけともなりました。

これまで作品をリリースしたオーナーの宮木さん、及川君とは学生時代から10年近い付き合いで、特にアクースマティック、アクースモニウムに関して共有した時間が長く、互いの音楽性もよく知っていました。宮木さんは写真や映像に密接な制作を行いますし、及川君は明確にアートから音へのアプローチを行っており、各々のバックグラウンド、スタンスは異なるもののやはり独特の共通項を感じますし、多分に二人からの影響を受けてきたと思います。

Te Pito Recordsがスタートした'09年に久々に宮木さんと会う機会があり、最近はこんな音楽を作っている…とCD-Rを手渡したところ、ひと月ほど経ってアルバムをリリースしたいという連絡がありました。とはいえすぐリリース出来る内容だとは思っていなかったので、その後も自由に曲を作っては半年毎にCD-Rにまとめて聴いてもらう事を続けるうちに機が熟すまで三年経つわけです。

その間にスタイルは大きく変化していったにも関わらず積極的な反応をもらい続け、また寛容に見守られていたと思います。互いによく知っている関係だから長期間緊張を失わず純粋な制作を継続出来ていたと思うし、Te Pitoでなければ完成出来なかった作品だと思います。リリースの段階ではデザイン、曲順、マスタリング、全ての過程で過酷なやりとりがありましたが、困難を乗り越えつつ最終的には妥協の無い仕上がりになったのは幸せだったと思います。

アート作品を見ている時は自然に音楽の事を考えますが、具体的な手法を導入した例は無いです。強いて言えば映画の効果音やシアターの音響にはとても興味があります。サウンドアートに近い作品は作りますが、今まで出会ってきた何らかのルールやコンセプトに則って出来た音楽作品というのはしばしば音を援用した美術か何かに見えてしまい、いずれ聴かなくなってしまう。

僕自身が聴きたい音楽を作るとすれば、言葉を尽くしてもなお「音楽」としか言い得ない不可侵な部分が作品の核であってほしいですから、そういった発想からは距離を取ってしまう癖があります。僕の基本的な制作はモチーフの変奏、発展という古典的な作曲法を音素材とオーディオプロセッシングに置き換えてDAW上で実践しているだけだと思っているし、至って素朴な作風だと思っています。

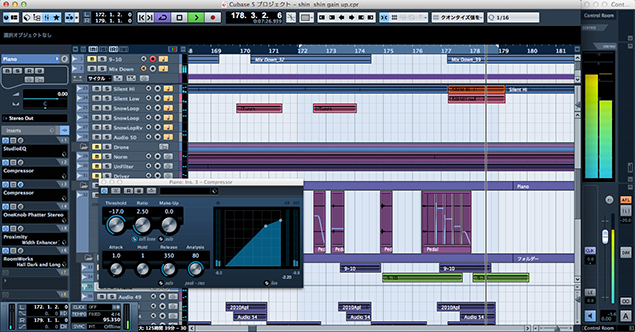

![N41° - Seiji Takahashi [2012]](img/n41.jpg)

撮りためた写真を何枚か見て頂き、中でも特に蜘蛛の糸に雪片が引っ掛かっている写真の説明をしたところ小阪さんはすぐデザインのコンセプトを閃きました。それは始めに厳密な(太さが限りなくゼロに近い)北緯41°線に結晶が交わるイメージがあり、徐々に雪原の風景へズームアウトしていき、最後に地球と北緯41°線が見えるというものでした。

最初のビジュアルはまさにコンセプト通りでしたがどうしても納得がいかず、実際には「雪原」の一言では括れない多面性もまた重要であり、それらをどう結びつけ、内包させるかという点には非常に苦心しました。その時は的確に説明出来る言葉も持たず、ひたすら子供のような状態でしたけど…。

その後、新たに作り直す事となり、一ヶ月ほど冷却期間を設けて再度ミーティングを行った末に完成したのが、北緯41°線の影が伸び、薄く剥ぎ取った雪面(現実)が音のように波打つジャケットです。フィールドレコーディングといっても素材には必ずハサミを入れ様々な加工をして磨き上げている、その行為に表現が宿っている事は写真を用いるジャケットにも反映して欲しいと伝えました。

素材が完全に耳にフィットする状態にないと加工も作曲も進める事が出来ないので、まず素材を選別して微小なノイズや不純物を除去したり、立ち上がりの触感、減衰のカーブなどを整えるといったトリートメントに時間をかけます。それは同時に音をよく覚えるための時間でもあります。近頃はエスカレートして潔癖症のようになりつつありますが、この単純作業をしている間は嫌な事なども忘れて精神が安定する(実はこれが理由かもしれません)ので面倒にはなりません。

remixなどで素材を受け取る場合も同様で、その作業に半分近く時間を費やす事もあります。なので、意識せずとも耳に合わせていった結果そうなってしまうという感じですが、制作途中で聴き飽きた音は躊躇せず捨てるように心掛けていて、完成間近ではさらに捨てます。1つのパートだけでも聴ける音になっていれば音が足りなくて困る事にはなりませんし、把握しきれない音や嫌いな音があるまま作曲を進めると、後でどこを間違えたのか分からなくなってしまう場合が多いです。

レーベルとは初期段階から僕の音楽性を全て詰め込む方針で、「雪で始まり雪で終わる」という大雑把な構想はありましたが、作品としての纏まりを持たせるのは均一的なクオリティとマスタリング、タイトルやデザインといったパッケージングの役目と割り切って、その中身は「分からない」作品にしたいと考えていました。曲を絞った方がいいという意見も他方でありましたが容易にリスナーのカタログに結び付く作品にはしたくなかったし、多様な楽曲から上澄みのように浮かぶ「何か」と僕自身が出会う体験を求めていました。

もう一つはレーベルの手腕が発揮された曲順・構成が大きいと思います。僕が提示していた構成は曲のテンションだったり売る事を考慮した流れでしたが、それをオーナーの宮木さんが大胆に変えてしまった。マスタリング三日前の事だったので大揉めになりましたが、結果として音楽的にではない音色的な曲の連なりと面的な広がりを獲得した、Te Pito的と言える作品に仕上がったと思います。マスタリングスタジオでは曲の幅広さに目眩がしていましたけど。

あくまで主観的な話ですが、アルバム終盤の「41°north」「first report」は僕にとっては青森の気候や匂い、風土に通底する感情が打ち込まれている曲であり、理由は分かりませんが聴く度に泣きそうになってしまう。それは「津軽海峡・冬景色」の詞の世界観とやや近いのかもしれません。

青森へ帰ると途端に感性が変わります。より解放されていると言えるかもしれませんが、そういう状態で作った曲を東京に戻って聴くと、また感性が変わるのでちょっと違うなと感じる事がある。当時のプロセスをスムーズに思い出せず、否応無しに客観的になるからかもしれません。音に説得力を感じないというか、ちょっと腰が曲がっているというか、そこを正す作業を改めて東京でやります。

緊張や危機感に晒されている状況のほうが音楽のフォルムも引き締まるという意味では、東京の影響も受けている筈ですし、そういった往復があるから今のような音楽になっているとも思います。ずっと青森に暮らしていたらおそらく作れなかったし、これはやはり望郷の音楽なのだと思います。

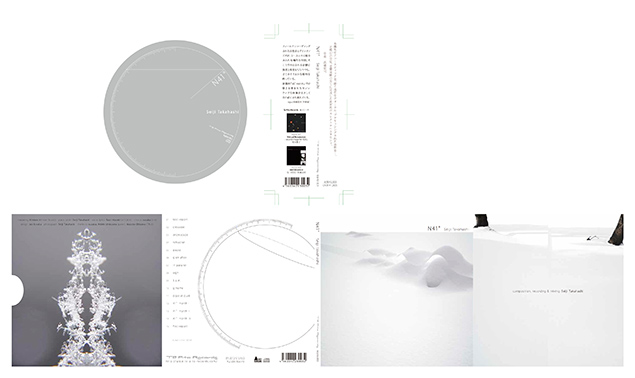

![str002 - Seiji Takahashi [2010]](img/cdr_jack1.jpg)

![str008 - Seiji Takahashi [2014]](img/cdr_jack2.jpg)

CD-Rシリーズは流通を行わず、半年毎に催される即売会に合わせて発表する水面下の活動ですが、元々は友人からアルバムを作りなよ、と唆されて当時の曲をまとめたのが始まりで、タイトルを付けるようなコンセプトも無いのでstr001(seiji takahashi recording…)と続ける気も無いのに連番を付けたのですが、初心を忘れずあくまで主観的に音楽を作る為の活動として継続しています。アルバムを作るって何だろう?という事も、この活動から徐々に見えてきました。

str001~str004は同時にTe Pitoへのデモとなり、最終的に一年かけて解体・再構築を行い『N41°』へと集約されましたが、この時は主観から客観に切り替え、自己批判を重ね徹底的に曲を磨き上げる作業に集中しました。

strシリーズに収録する曲はかなりパーソナルな面が出てしまう時もありますが、主観と客観の距離は大きい方が面白いと思うので、許容し得るギリギリの音まで制限なく収録しています。ノーコンセプトとはいえ、曲名、曲順、ジャケットを練ってマスタリングを行い一枚にまとめてみるとカラーが出ます。一旦俯瞰する事でその間どんな音を指向して何を見て考えていたのかを把握出来るし、次の反動が自然に生まれる。『N41°』が多面的な作品になったのもそのためです。

「しんしん」ってどんな音だろう、と以前から考えていて、タイトル通り「しんしん」と言葉で表現する時の限りなく無音に近い感覚を表そうとしています。個人的には窓越しに空を見上げている時のイメージですが。今年の冬に録った音を多用しており、録り方にもいくつか新たな試みを行っています。

苦労した点はこの曲に限った事ではありませんが、DAWベースの制作においてはイメージより先に手を動かして偶発性やランダムネスをフィードバックしつつ次第に曲になってゆく、というのが良くも悪くもスムーズであると同時に創造性を孕んでいると思いますが、ある程度固定した環境では目新しい発見の可能性が次第に蕩尽されてゆくので手狭に感じつつありました。

特にこの曲は明確な視覚イメージや音響的なテクスチャがすでに頭の中にあり、それをなるべく忠実に取り出す非常に困難な作業から始めなければなりませんでした。『N41°』以降の制作では何度か音色的な変遷を辿ってきましたが、前作にも通じる、やや回帰した感のある曲だと思います。

前作から二年経過して、今はちょうど制作の節目に差し掛かったと感じています。今まで制作した楽曲を一旦振り返り、これからどう進めるのかを決めます。曲のアップデートのアイデアも溜まってきているので、何曲かは既に実行しています。同時に、あっという間に二年過ぎてしまったという思いもあり、未だに着手出来ていないアイデアが多く残っているのはちょっとショックなので、今後しばらくは試行錯誤できる時間を作りたいと思っています。

次作がどんな形になるのかは最後まで分かりませんが目指すべき方向は始めから分かっているし、構想は成長しつつ着実に一点に向かっている実感があり、今後も更新されていくと思います。故郷でのフィールドワークはより広域で行っていて、今後も継続します。音楽以外は…おそらく無いと思います。

―貴重なお話、本当にありがとうございました。今後のご活躍も益々楽しみにしています。

[END]

フィールドレコーディングされた自然音とグリッチノイズが、シームレスに融合された有機的な空間。

そこで作り出される音響は強度と密度をもちつつも、どこかリリカルな様相を持っている。表題曲『41°north』では儚さを潜ませたセンシティブな映像がまさしく目の前に立ち現れてくる。

- mjuc/高橋英明

極限まで研ぎすまされた音の粒子が粉雪のように空間を埋め尽くす。

有機的な質感の結晶は降り積もり、融解と出現を繰り返していく。

圧倒的なクオリティを持つ10年代の凍れる音楽。

- Pawn/梅沢英樹